一、锚定国家需求,聚焦世界科技前沿,积极开展基础研究

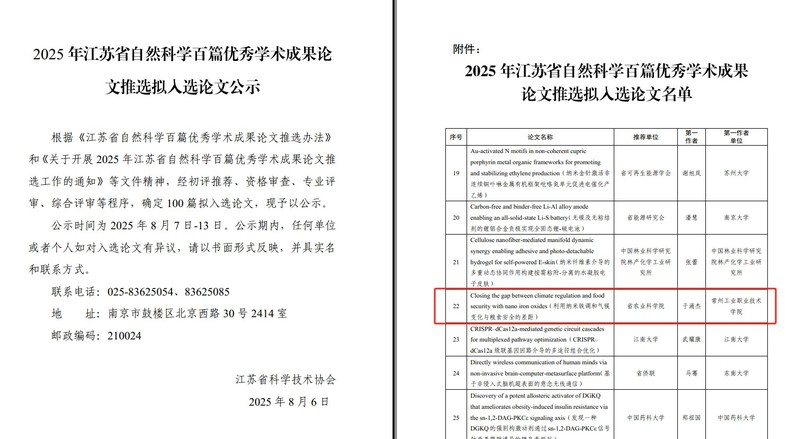

以“问渠那得清如许,为有源头活水来”为准则,始终坚守科研第一线,砥砺前行。主持国家自然科学基金青年基金和面上项目,参加国家级课题10余项。在Nature Sustainability、Nature Communication等期刊发表论文30余篇,其中第一和通讯作者论文13篇。

(一)纳米赋能农业

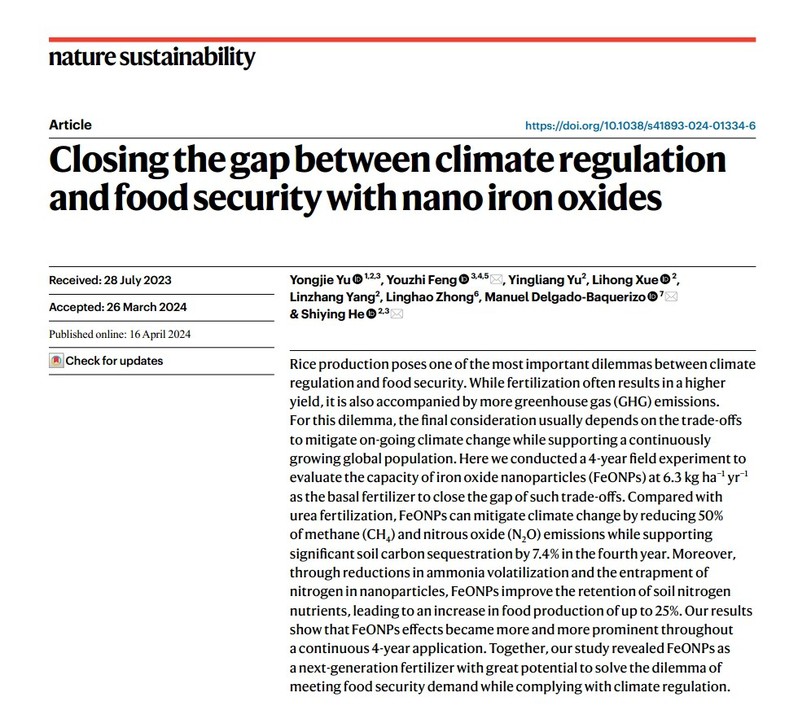

纳米材料因其特殊的性能和广泛的用途,在未来气候智慧型农业中的应用带来了机遇与挑战。进行为期4年的纳米赋能稻田试验,综合分析纳米铁肥作用下植株、产量、土壤和温室气体等指标及其生物学机制,阐明其全生命周期的生态和经济效益(Nature Sustainability,第一作者,2024),(Environmental Pollution,第一作者,2023),Frontiers in Microbiology(通讯作者,2021)和应用与环境生物学报(通讯作者,2020)。后续研究获得国自然面上项目“电活性微生物关键类群调控纳米铁介导稻田固碳减排的过程与机制”(42477305)、常州市科技局“龙城英才计划”第四批领军型创新人才引进等项目资助。

(二)微生物的环境效应

从全球视角解析文物微生物的分子生态学特征,发现文物细菌主要受气候条件影响,而真菌群落则更多地受栖息地条件的影响(International Biodeterioration & Biodegradation,2024);对千年古墓南唐二陵研究发现,温度和湿度梯度显著影响其细菌群落分布与功能(Atmosphere,2023);利用微生物诱导碳酸钙沉淀(MICP)技术对南京古城墙进行修复,有效提高古城砖的力学强度及其防水性能(Materials, 2021)。

二、将立德树人融入教育、教学和社会实践环节

以“当好学生成长道路上的引路人”为宗旨,从思想品德、专业学习等方面教育引导学生。担任中国农大兼职硕士生导师,根据学生特点制定学习计划累计授课一千多学时,指导学生参加“中华职业教育创新创业大赛”并获全国二等奖,获江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人称号。

三、积极参与服务工作,提高自身综合素质和专业技术水平

积极探索,认真实践,主动反思,发挥在微生物检测、水环境微生物控制、装备集成等方面的优势,服务经济建设,为企业带来经济效益近千万。